杠杆实盘炒股 75年继母进门带个拖油瓶,20年后我出嫁受欺负,弟弟为我砸了婆家

素材: 林巧英 / 文字整理:谷布杠杆实盘炒股

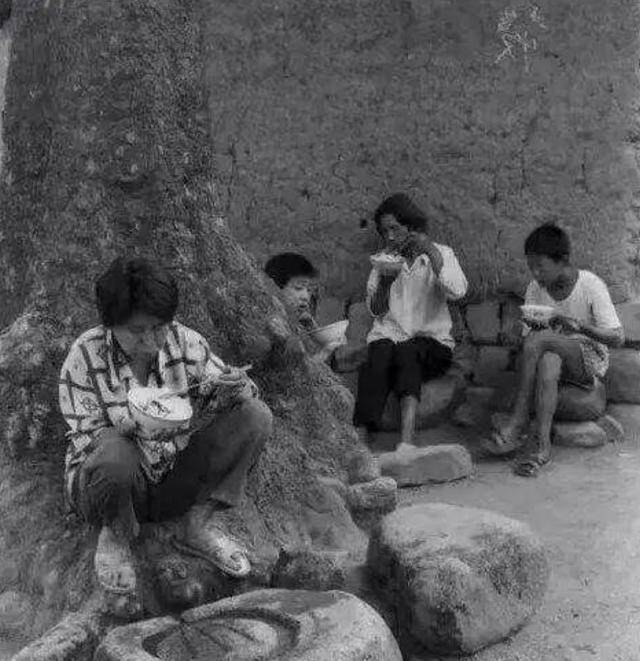

(亲历者讲述,笔者整理,为方便阅读采用第一人称叙述,部分情节艺术处理。图片来自网络,仅为叙事呈现,与故事内容无关,感谢您辛苦阅读!)

1975年,我才六岁,爹带回了继母和她四岁的儿子。

我恨他们。

谁能想到,当年那个我最不愿接受的“拖油瓶”弟弟,会在二十年后为我掀翻整个婆家?

人间至深的亲情,原来从来不是血脉相连,而是患难与共的那份不离不弃。

1

娘死那年,我才六岁,懵懵懂懂的,只记得那日下着沥沥小雨,村里人都来了,黑压压围了一院子。

爹的眼睛红得像只兔子,嘴唇哆嗦却说不出一句话来。

灵堂前,我不停地哭,却被村里一个老婆子用黑乎乎的手捂住了嘴,“死了的人听得见,你再哭,你娘就不安生了”。

我就这么噤了声,憋得双肩抖个不停。

自那以后,爹活得像具行尸,天不亮去地里干活,星星挂满天才归来。

眼瞧着我的裤脚短了,衣裳窄了,爹便从大队仓库领了布票,用生产队里积攒的工分换了半尺青布,使着锥子歪七扭八地钉了两针,当是添补。

还是叫隔壁林婶看不过去,帮我拆了重做。

林婶叹气,说我们爷俩不是个长法子。

屋内的坛坛罐罐都蒙了灰,院子里的葱枯了又长,长了又枯。

1975年,爹有天突然告诉我,他要讨媳妇了,她姓陈,是前年从城里来的知青,男人在边疆支边时没了。

我懵了,揪着爹的衣角,问:“那人是来顶替我娘的吗?” 爹摸着我的头发,半晌才吐出一句:“她还带个孩子,比你小两岁”。

头一回见着继母,她穿一件褪色的灰布衣裳,身后躲着个瘦小黑瘦的男娃儿。他睁着圆溜溜的眼睛瞅着我,嘴里塞满了什么东西,腮帮子一鼓一鼓的。

我别过了头,气得抹眼泪。哪有什么继母不继母,分明是占了我娘的位置。

我躲在自家的谷草垛后头,把脸埋进膝盖,余光却瞄到一小截黑墩墩的影子。

“姐姐,你要糖不?” 那个叫小宝的男娃摊开手,手心里赫然躺着颗皱巴巴的水果糖,外头还裹着层不知哪来的纸。

我鼻子一酸,愈发委屈,扭过头去不理他。

谁知他却不依不饶,干脆直接塞进我手里,然后一溜烟跑了,边跑边回头,冲我笑得见牙不见眼。我攥紧了那颗糖,糖纸硌得手心生疼。

2

继母倒是个麻利人,一进门便把邋遢的屋子收拾得妥妥当当。

锅碗瓢盆添了新的,土炕上换了干净被褥,连爹进门放粮票的老抽屉也修好了。

爹脸上有了血色,还把瓦房前贴了多年的门神换了新的,村人见了都啧啧称奇。

我心里头却不是滋味,总躲着继母。

吃饭时,她把最好的菜夹给爹,稍逊一点的给我,剩下的才分给她和小宝。

小宝倒也不嫌弃,狼吞虎咽吃得满嘴流油。

他好像还挺爱跟我玩,可我不待见他,能躲就躲。

小宝也不恼,仍是笑嘻嘻地跟在我屁股后面,喊我“巧英姐姐”。

那年夏天,我发了高烧,滚烫的额头像要裂开。

继母摸着我的额头,唤爹赶紧把我送到赤脚医生张爷爷那去。

张爷爷的草药又苦又涩,我哭着不肯吞,继母却强忍着把我搂在怀里,一遍遍哄我:“乖囡囡,把药吞下,病魔才会跑掉。”

一整夜,她用帕子不停地给我擦汗,换水,嘴里念叨着:“巧英别怕,有娘在呢。”

天亮时,我睁开眼睛,看到继母蹲在床边,歪着头睡着了,眼睛下挂着两个青黑的眼圈。

小宝趴在炕边,咬着嘴唇直愣愣地看着我,看我醒了,撒丫子跑去叫人:“爹,爹!姐姐好了!”

我慢慢地接受了这个家,黑瘦的小宝成了我形影不离的跟屁虫,我上学,他就缠着要一起,哪怕他还没到入学年龄。

到了冬天,继母不知从哪变出点布头,给我缝了个布老虎,还在肚子里装了棉花。我把它放在枕头边,每天晚上抱着睡。

小宝馋得两眼冒绿光,我却故意逗他:“馋了?没门!”

小宝撇撇嘴,低着头走开,没多久又蹑手蹑脚凑过来,手里攥着根糍粑,非要塞给我。

3

光阴似箭,小宝上学了,跑得快,算得准,没几年便成了队里的“小诸葛”。

队里分红公分,大人们算不清,都喊他帮忙。

我虽大他两岁,可算术却赶不上他,上山砍柴时,他老抢着背最重的那捆,瘦巴巴的背驼得像老头,我不放心,偷偷往自己背篓里放,想帮他分担。

有次李老三家的臭小子拦住小宝,叫他“拖油瓶”,说他不姓林,没爹亲。

小宝憋红了脸,眼里泪花闪烁。

我一把推开臭小子,扬起手就是一巴掌:“你再敢嘴臭,小心我撕烂你的嘴!”

那臭小子被打得嗷嗷叫,扬言回去告诉他爹。

我护着小宝回家,心里头狠狠地想,小宝是我弟弟,谁敢欺负他!从那以后,小宝更粘我了,像只小尾巴。

继母看着我们一天天长大,眼角的皱纹也一点点添了。

爹说她比刚来时老了许多,继母却笑着说:“值当的。”

爹不善言辞,却在过年杀猪时特意留了最好的后腿肉,叫继母做红烧肉。

一家四口围坐炕头,红红的煤油灯下,爹难得地夸继母的肉炖得香。

继母笑得像朵花儿,小宝和我对视一眼,也乐了。

日子就这么过着,我逐渐忘了继母和小宝曾是外人,他们早已融进我的骨血里。

小宝从那个满嘴塞糖的小不点变成了挺拔的少年,我也从那个蓬头垢面的小丫头长成了大姑娘。

4

时光荏苒,一眨眼,便是二十年的光景。

继母头上添了不少银丝,爹腰也弯了。

我二十六岁那年,经媒人说合,嫁到了邻村的李家。

新郎李建国在村里开木匠铺,手艺不错,脾气也还行。

只是村里人茶余饭后总要嚼舌根,说我“那弟弟是个拖油瓶”,我听了心里堵得慌。

大喜日子,小宝早早回了家。他在县城当会计,腰板挺得笔直,衣裳革履,哪还有当年的拘谨。

他抱了几大件礼物,说是送我做嫁妆。

出嫁那日,小宝把我的箱笼抬到牛车上,眼睛红红的含着泪花。

我心里酸楚,悄声道:“弟,别忘了常回家,爹娘只有你了。”他点点头,扭过了头。

婚后的日子不似想象中甜美。

婆婆一见我就拉长着脸,说我是“有拖油瓶家的闺女”,怕我偷拿东西贴补娘家。

丈夫李建国忙于木匠活,不常着家,婆婆便拿我出气,什么活都推给我干,稍有不顺,便是一顿数落。

我忍着,想着熬日子总会好起来。

有次我病了,烧得昏昏沉沉,婆婆却不管不顾,骂我装病偷懒。

我咬着被角,想念爹娘和小宝,想托人传个信,又怕他们担心,只好作罢。

丈夫李建国知道后,欲言又止,最终也只是叹气摇头,怕触怒他娘。我明白,这个家里我是外人。

更糟的事情发生在我怀上孩子后。

婆婆嫌我干活慢,逼我搬重物添柴火。一日,肚子突然绞痛,血流不止。

我被送到了张爷爷家的诊所,张爷爷叹着气说胎儿保不住了。

婆婆竟当着众人的面骂我“不下蛋的母鸡”,我躺在病床上,泪流满面,却无人安慰。

张爷爷见不过去,偷偷托人捎信给了我娘家。

小宝得信火速赶来,见我脸色惨白地躺在病床上,眼睛瞪得通红,二话不说冲去找了李建国。

我隐约听到外头的争吵声,李建国的辩解和小宝的怒骂。

紧接着是一阵沉默,我的心提到了嗓子眼。小宝回来时,手上的青筋暴起,却强作镇定地握着我的手:“姐,我不会让你再受欺负。”

5

清晨,我听到院外一阵嘈杂声。睁眼一看,小宝带着几个膀大腰圆的年轻人闯进了李家院子。

他们径直往木匠铺子去,只听“哐当、哐当”几声巨响,崭新的衣柜、木料都被掀翻在地,木屑纷飞。

婆婆尖声大骂,冲上去要拦,却被小宝指着鼻子怒斥:“我姐流产是谁害的?你心里没点数吗?”

李建国赶回来,见状傻了眼,木匠铺是他立身之本,眼下几乎被砸个精光。

他没敢对小宝动手,只是苦苦哀求:“有啥事好商量,别砸了,这可是我们李家的命根子啊!”

小宝冷笑一声:“我姐就不是你李家的命根子?她肚子里的孩子就该被折腾没了?”

村里人闻声围拢,七嘴八舌议论纷纷。

张爷爷颤巍巍走来,道出实情:巧英怀孕期间被婆婆逼着干重活,才会小产。

众人顿时指责婆婆太狠心,婆婆讪讪辩解:“她是拖油瓶家的,生的娃能有福气?”此话一出,村人更是唏嘘不已。

小宝怒目圆睁,抓起一块木料就要砸向婆婆,被我拦住:“弟,别!”我的泪水湿透了他的后背。

李建国这时跪在地上,拽着小宝的裤腿道:“是我没用,没保护好你姐,求你别闹了,我以后一定对她好!”

婆婆见状,气得直打哆嗦,指着李建国大骂:“不孝子!你跪他作甚,他不过是个拖油瓶!”

谁知李建国突然站起身,拍去膝上的尘土,朗声道:“娘,我今天就要分家!我要自己过日子,带着巧英!”

婆婆怒火攻心,一屁股坐在地上,捶胸顿足。小宝冷眼旁观,对李建国道:“我姐不能再待在这儿受气,我要带她回家。”

李建国愣了愣,跪下磕了个头:“求你给我个机会,我真的知错了。”

我心中五味杂陈,扶着墙走出来,轻声道:“小宝,先扶我回娘家吧。”

小宝见我脸色苍白,赶紧搀扶着我上了牛车。

临走前,我回头看了眼跪在地上的李建国,心中百感交集。

6

回到娘家,继母见我瘦得不成样子,心疼得直落泪,煮了鸡蛋面,非要我多吃几口。

爹听说了事情原委,悔恨地抹眼泪,说当初没调查清楚李家,害苦了我。

小宝天天跑前跑后,四处打听能诊病的老中医,只为给我调养身子。

我躺在小时候的炕上,看着屋顶的横梁发呆。许是心里头的苦闷压得太久,我突然泪如泉涌。

继母抱着我,轻声道:“巧英,当年我带着小宝嫁进林家,也害怕你和你爹不接纳我们。可你最后还是接受了我和小宝,我心里满足得很。”

我埋在她怀里,像回到了小时候。

李建国隔三差五来登门,小宝总是横眉冷竖,不让他进门。

有次,我隔着窗子看李建国在院外站了大半天,淋得像只落汤鸡,心里不是滋味。

小宝发现了,板着脸道:“姐,他不值得你可怜。”

我摇摇头:“小宝,我知道你是为我好。可人非圣贤孰能无过,李建国总归没恶意,只是懦弱了些。”

小宝不解地看着我,我苦笑道:“这些年你从 ‘拖油瓶’变成了真心疼我的弟弟,人心都是会变的。”

日子一天天过去,我身子好了不少。

爹和继母几次劝我,说离了李家也不要紧,再找个好人家。

我却始终拿不定主意。小宝有天晚上撞见我在院子里数星星,直截了当问:“姐,你是不是还惦记李建国?”

我怔了怔,点点头。

小宝叹了口气:“李建国这阵子在集市边上租了铺面,和他娘分了家。我打听过了,他手艺不错,为人老实,就是胆子小。”

我惊讶地看着弟弟,他竟会替李建国说话?

小宝又道:“姐,你要是想回去,我不拦你。但你得答应我,再受欺负就立马回娘家。”

我眼眶湿润,搂住了弟弟的肩膀。

想当年递糖果给那个躲在谷草垛后哭鼻子丫头的小男孩,如今已是能撑起一片天的大人了。

7

深思熟虑后,我决定给李建国和这段婚姻第二次机会,但前提是绝不和婆婆同住。

小宝得知我的决定,二话不说帮我和李建国在集市附近租了房子,还从自己积蓄中拿出一笔钱,添置了新家具。

搬家那天,小宝特意穿了件新衣裳,跟在牛车后头,时不时抬头看看天。

到了新家门口,他突然拽住李建国的胳膊,压低声音道:“我姐过去受的苦,你得十倍百倍地补回来。要是再让她掉一滴眼泪,我饶不了你。”

李建国连连点头,额头沁出细密的汗珠。

李建国变得勤快了许多,天不亮就起来开门做活,还学着用刨花摆些小玩意儿,逗我开心。

我也渐渐敞开了心扉,帮着收拾铺子,整理账目。

婆婆几次想来看我,都被我婉言谢绝。

日子虽不富裕,但总算平静安稳。

第二年春天,我又有了身孕。这次李建国天天小心伺候,不让我干重活,还偷偷找村里老毛驴拉我去诊所检查。

小宝得知消息,专程从县城赶来,一进门就塞给我一兜子红枣桂圆,嘱咐我好生养胎。

我这辈子最大的福气,不是嫁了个好人家,而是有这么一个没有血缘却胜似亲生的弟弟。

临产前,小宝特意请了假在我家住下,说是要照应。

生产那天晚上,他坐不住,一直在外面来回走动。

天亮时分,我生下了个大胖小子,哇哇直哭,中气十足。

小宝冲进产房,笑得见牙不见眼,硬要抱孩子。

他摸着娃娃红扑扑的脸蛋,眼睛里闪着光:“这小子,外甥像舅,长得真像我!”屋里人都笑了。

孩子满月那天,爹和继母也来了,带来了自家种的蔬菜和养的鸡。

继母抱着外孙子,泪眼朦胧地念叨:“好孩子,有福气的孩子。”爹则不停地咳嗽,掩饰着激动。

我看着一屋子的亲人,才明白,家不在于房子有多大,而在于心与心的距离有多近。

多年后,面对已经上学的儿子,我常常给他讲小宝小时候的故事。儿子好奇地问:“妈,舅舅为啥叫小宝啊?”

我摸着他的头,柔声道:“因为他是我生命中的宝贝啊。”

儿子似懂非懂,又问:“那舅舅为啥姓赵不姓林呢?”我顿了顿,笑道:“因为有些亲情,不是血脉相连,而是心灵相通。”

如今回望那段岁月,我常想,若不是当年那个带着“拖油瓶”的继母杠杆实盘炒股,若不是那个递给我糖果的小男孩,我的人生该有多黯淡无光。